遺伝子病とは

遺伝子病とは、遺伝子に変異が起こることで発症する病気です。

遺伝子は親から子へと受け継がれるため、遺伝子病も同様にその遺伝子を持つ家系の中で受け継がれていく可能性があります。

遺伝子病検査の役割

遺伝子病検査を受けることで、発症リスクを予め知ることができます。

これにより病気が発症する前の段階で生活環境や健康管理を見直すなどで、「未病」の改善につなげることが可能です。

また、親から受け継いでしまった病気を次の世代に残さずに、徐々に減らしていくことも貢献できます。

遺伝子病検査でわかること

遺伝子病検査では、犬や猫が特定の遺伝性疾患のリスクを持っているかどうかを判定します。

検査結果は通常、「クリア」「キャリア」「アフェクティッド」の3つのカテゴリーで示されます。

検査結果に応じて適切な繁殖計画や健康管理を行うことが、動物の福祉と家系の健全化のために重要です。

・クリア

遺伝子疾患のリスクがある原因遺伝子を持っていません。

その疾患を発症することはなく、また子に変異を伝えることもありません。

したがって、クリア同士の交配からは発症リスクのある子は生まれません。

・キャリア

遺伝子疾患の原因遺伝子を片親から1つ引き継いだ状態です。

通常は発症しませんが、繁殖の際に同じ変異を持つ相手と交配すると、子に疾患が発症する可能性があります。

したがって、キャリアの繁殖には遺伝子型を考慮した適切なペアリングが重要です。

・アフェクティッド

遺伝子疾患の原因遺伝子を両親から2つ引き継いでいる状態です。

その個体は発症リスクが非常に高い状態です。

リスクを事前に把握し、症状が出始めたときに早期に対策することで重症化を防げます。

ただし、常染色体顕性(優性)遺伝性疾患においては、親から1つの原因遺伝子を引き継いだ場合、その個体はアフェクティッドとなります。

例えばネコの多発性嚢胞腎(PKD)、肥大型心筋症(HCM)です。

※ N : n o r m a l ( 正常) M : m u t a n t ( 変異)

※ N : n o r m a l ( 正常) M : m u t a n t ( 変異)

※ N : n o r m a l ( 正常) M : m u t a n t ( 変異)

※ N : n o r m a l ( 正常) M : m u t a n t ( 変異)

主な検査項目

犬ーDOG

🧬DM (変性性脊髄症)とは?

DM(Degenerative Myelopathy:変性性脊髄症)は、主に中高齢の犬に見られる進行性の神経疾患です。

脊髄の神経線維が徐々に変性していくことで、後ろ足のふらつきや歩行障害から始まり、進行すると全身の麻痺に至ることもあります。

初期には痛みを伴わず、関節炎や椎間板ヘルニアと誤認されることもあります。

遺伝子検査は、この病気の発症に深く関わる特定の遺伝子の変異(SOD1変異)を調べる検査です。

DMは発症前の遺伝子検査によって、保因犬(キャリア)や発症リスクのある犬を判別することが可能です。

繁殖計画を立てる上でも重要な情報となります。

🐶 好発犬種(発症リスクが高い犬種)

◎ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

◎ジャーマン・シェパード

◎ボクサー

◎バーニーズ・マウンテン・ドッグ

◎チェサピーク・ベイ・レトリーバー

◎ラブラドール・レトリーバー(一部)

◎プードル(一部)

🩺 FN(家族性腎症)とは?

イヌのFN(家族性腎症:Familial Nephropathy)は、腎臓の糸球体に異常をきたす遺伝性の慢性腎疾患です。

若齢期に発症し、進行性の腎不全を引き起こすため、早期の遺伝子検査が重要です。

エスジーラボでは、FNの原因遺伝子に対する検査をご提供しています。

繁殖前スクリーニングにより、疾患の拡大を防ぐことが可能です。

🐶 好発犬種(発症リスクが高い犬種)

◎イングリッシュ・コッカー・スパニエル

◎イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル

◎ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル

◎サモエド(COL4A5遺伝子: X染色体性遺伝 主に雄が発症,雌は軽度またはキャリア)

◎ベルジアン・シェパード(特にマリノア)

◎ブル・テリア

◎ラサ・アプソ

◎シーズー

※ FN の発症形態は犬種によって異なるため、「FN-Type-a」などの型の特定も重要です。

🩸 FVII(第VII因子)欠乏症とは?

第VII因子は、出血を止めるために必要な「血液凝固」に関わるたんぱく質のひとつです。

この因子が遺伝的に欠乏すると、ケガをしたときに出血が止まりにくくなったり、内出血を起こしやすくなります。

見た目には元気でも、手術や事故の際に出血が止まらず命に関わることもあるため、事前の遺伝子検査がとても重要です。

🐶 好発犬種(発症リスクが高い犬種)

◎ビーグル

◎アラスカン・クリー・カイ

◎ブリュッセル・グリフォン

◎ブリタニースパニエル

◎ミニチュアプードル

◎ヨークシャーテリア

🧬 GSDIa(グリコーゲン蓄積症I型a)とは?

体グリコーゲン蓄積症I型a(Glycogen Storage Disease Type Ia, GSDIa)は、内でブドウ糖を作る酵素(グルコース-6-ホスファターゼ)が働かないために、エネルギー源であるグリコーゲンが分解されず、肝臓や筋肉などに異常に蓄積してしまう遺伝性疾患です。

この病気にかかると、低血糖によるけいれんや虚弱、成長不良などの症状が生じ、多くは離乳期を迎える前に命を落としてしまいます。

死産や早期死亡が多く、適切な治療がなければ生存は極めて困難です。

🐶 好発犬種(発症リスクが高い犬種)

◎マルチーズ(最も多く報告)

この疾患の診断が遺伝子レベルで確立されているため、繁殖に用いる犬の遺伝子検査が非常に重要視されています。

🧬PRA (進行性網膜委縮症)とは?

進行性網膜委縮症(Progressive Retinal Atrophy, PRA)は、犬の網膜の異常によって、徐々に視力が失われていく遺伝性の眼科疾患の総称です。

網膜の感光細胞が少しずつ機能を失い、まず暗い所で見えにくくなり、その後明るい所でも目が見えづらくなって、最終的には失明に至る遺伝性の目の病気です。

発症時期や進行スピードは犬種や個体によって大きく異なります。

PRAは複数の原因遺伝子とタイプが存在し、犬種・型ごとに検査項目が異なります。

治療法は確立されていないため、発症前の遺伝子検査・定期的な眼科検査・繁殖における対策が重要です。

🐶 主な好発犬種(発症リスクが高い犬種)

◎ラブラドール・レトリーバー,ゴールデン・レトリーバー

◎アメリカン・コッカー・スパニエル,イングリッシュ・コッカー・スパニエル

◎オーストラリアン・キャトルドッグ

◎トイ・プードル/ミニチュア・プードル

◎その他:ベドリントン・テリア、シベリアン・ハスキー、サモエドなど

🧬 HUU(高尿酸尿症/Hyperuricosuria)とは?

尿や血液に「尿酸」が過剰に蓄積される遺伝性の代謝異常です。

通常、犬の体内では尿酸が「アラントイン(より水に溶けやすい物質)」に変換されて排出されますが、HUUを持つ個体ではこの変換がうまく働かず、尿酸が結晶化して膀胱や腎臓に尿酸塩結石を形成しやすくなります。

その結果、頻尿・血尿・排尿困難・尿路閉塞といった症状が現れ、重篤な場合には命にかかわる事態となることもあります。

遺伝形式は常染色体劣性遺伝で、両親から変異遺伝子をひとつずつ受け継いだ場合に発症リスクが生じます。

🐶 好発犬種(発症またはリスクが高い犬種)

◎ダルメシアン(ほぼ100%に変異が存在するとも報告)

◎ブルドッグ種(English Bulldog/French Bulldog など)

◎ブラック・ロシアン・テリア

◎アメリカン・ピット・ブル・テリア/アメリカン・スタッフォードシャー・テリア

🩸PK(ピルビン酸キナーゼ欠乏症)とは?

血液中の赤血球をつくる酵素の働きが弱いため、赤血球の寿命が短くなり、貧血を起こす遺伝性の病気です。

疲れやすい、元気がないなどの症状が見られ、進行すると肝臓や脾臓が腫れることもあります。

通常の生活では気づきにくいこともありますが、重度の場合は命に関わることもあります。

🐶 好発犬種(発症またはリスクが高い犬種)

◎ベセンジー

◎ビーグル

◎ラブラドール・レトリーバー

◎パグ

◎ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア

🩸VWD(フォン・ウィルブランド病 Ⅰ型)とは?

血を固めるタンパク質「フォン・ウィルブランド因子(vWF)」の量が少なかったり、働きが弱かったりすることで、出血が止まりにくくなる遺伝性の病気です。

けがや手術のときに出血が長引くことがありますが、普段の生活では症状が見られないこともあります。

🐶好発犬種(発症またはリスクが高い犬種)

◎ドーベルマン

◎ピンシャー

◎ジャーマン・シェパード

◎スタンダード・プードル

◎ミニチュア・シュナウザー

◎ペンブローク・ウェルシュ・コーギー

🧠 GM1ガングリオシドーシスとは?

神経細胞を中心に「GM1ガングリオシド」という脂質が分解されずにたまってしまう遺伝性の代謝疾患です。

酵素(β-ガラクトシダーゼ)の働きが遺伝子変異によって低下し、発症すると歩行障害・ふらつき・視力低下などが数か月齢で現れ、進行すると短命に至ることがあります。

🐶好発犬種(発症またはリスクが高い犬種)

◎柴犬

◎ポルトガルウォータードッグ

◎アラスカンハスキー

日本では特に、和犬の代表である「柴犬(シバイヌ)」で報告例が多く確認されています。

また、海外ではポルトガルウォータードッグやアラスカンハスキーなどでも報告されており、純血種を対象とした繁殖管理が重要となっています。

キャリア同士の後輩は避けてください。

当ラボでの検査の意義

本疾患は症状が出てからでは治療可能な方法が限られているため、検査により変異遺伝子の有無を早期に確認することで、発症リスクを知ること、および将来の繁殖において健全な個体を選択するための判断材料となります。

🧠 NCL(神経セロイドリポフスチン症)とは?

進行性で致死性の遺伝性神経変性疾患です。

細胞内「リソソーム」による老廃物処理がうまく働かず、神経細胞に“リポフスチン”という老廃物が蓄積していく遺伝性の進行性神経変性疾患です。

初めは歩きづらさやふらつき、視力低下などが出現し、進行するとけいれんや行動異常、全身麻痺に至ることもあります。

現時点で根本的な治療法は確立されておらず,早期に変異遺伝子を確認することで,発症予測・管理・将来の繁殖リスク低減に活用できます。

この病気(NCL)は、原因となる遺伝子の違いによっていくつかのタイプに分かれています。

タイプごとに発症の年齢や進行の速さが異なり、犬種によって発症しやすいタイプも異なります。

そのため、検査は犬種ごとに対応する遺伝子を対象として行います。

🐶好発犬種(発症リスクが確認されている主な犬種)

◎ボーダー・コリー

◎オーストラリアン・キャトル・ドッグ

◎ゴールデン・レトリーバー

◎チワワ

◎ダックスフンド

◎ティベタン・テリア

などが報告されています。

当ラボでの検査の意義

この疾患は、発症すると進行が早く深刻な神経症状を引き起こすため、発症前の検査による「変異遺伝子の有無の確認」が非常に重要です。

飼い主さまやブリーダーさまにとっては、愛犬の将来の健康だけでなく、遺伝性疾患を次世代に引き継がせないための判断材料にもなります。

🧬TNS(捕捉好中球症候群)とは?

TNS(Trapped Neutrophil Syndrome/捕捉好中球症候群)は、生まれつきの骨髄由来の免疫異常疾患です。

骨髄の中で作られた好中球(細菌などと戦う白血球の一種)が、正常に血液中へ放出されず、骨髄内に“捕捉”されてしまうことで、血中の好中球が極端に減少します。

その結果、細菌感染に対する防御力が著しく低下し、幼少期から慢性的な感染症(発熱,肺炎,歯肉炎,皮膚感染など)を繰り返します。

成長不良や体重増加不良、被毛の異常、運動失調などの症状がみられることもあります。

残念ながら、現在のところ根本的な治療法はなく、多くの場合、数か月から1年ほどで重篤な感染症を起こし、予後は不良です。

🧫 原因

TNSは、VPS13B遺伝子の変異によって引き起こされる常染色体劣性遺伝性疾患です。

この遺伝子は細胞内の輸送や分泌に関わるタンパク質の生成に関与しており、その異常により好中球が骨髄から血液中へ正常に移動できなくなります。

🐶 好発犬種(発症リスクが確認されている主な犬種)

◎ボーダー・コリー(Border Collie)特に多く報告されています。

稀に、関連犬種やその交雑種でも発生が見られることがあります。

🔍 遺伝子検査の重要性

TNSは外見や成長だけでは保因の有無を判断できません。

両親がともにキャリア(保因犬)である場合、約25%の確率で発症犬が生まれる可能性があります。

そのため、繁殖に際しては事前の遺伝子検査によってキャリアの組み合わせを避けることが重要です。

猫ーCAT

🧬 PK(ピルビン酸キナーゼ欠乏症)とは?

血液中の赤血球がエネルギー不足になり、正常に働けなくなることで、「貧血」が起きやすくなる遺伝性疾患です。

身体に酸素を運ぶ力が落ちるため、すぐに疲れる、運動を嫌がる、歯ぐきが白くなるなどの症状が現れます。

重症の場合は命に関わるケースもあります。

発症時期や進行の速さには個体差が大きく、数ヶ月齢で発症する猫もいれば、5歳を過ぎてから症状が出る猫もあります。

🐱 好発猫種(発症リスクが確認されている主な猫種)

◎アビシニアン

◎ソマリ

◎ベンガル

◎エジプシャンマウ

◎メインクーン

◎ノルウェージャンフォレストキャット

◎サバンナ

◎シベリアン

◎シンガプーラ

◎ドメスティックショートヘア/ロングヘア

🧬PKD (多発性嚢胞腎 常染色体性顕性疾患)とは?

腎臓内に多数の嚢胞(液体を含む袋状構造)が形成されて進行性に腎機能が低下する常染色体性顕性(優性)遺伝疾患です。

多飲・多尿、疲れやすさ、食欲低下、嘔吐など、慢性腎臓病に類似した症状がみられ、発症時期や進行の速さには個体差があります。

中には症状がほとんど出ずに経過する場合もあります。

🐱 好発猫種(発症リスクが確認されている主な猫種)

◎ペルシャ

◎エキゾチックショートヘア

◎ブリティッシュショートヘア

◎ヒマラヤン

◎チンチラ

◎ラグドール

◎スコティッシュフォールド

🧬 🐱 HCM(肥大型心筋症)とは?

HCM(Hypertrophic Cardiomyopathy)は、心臓の筋肉(主に左心室の壁)が異常に厚くなる遺伝性の心疾患です。

血液を全身に送り出す機能が低下し、呼吸困難、元気消失、失神、突然死などを引き起こすことがあります。

猫では常染色体性の顕性遺伝疾患として知られており、特定の変異を持つ猫が発症リスクを有します。

🧬 C-31型 HCM(CMAH遺伝子変異):

HCM C-31型は、心筋のタンパク質であるMYBPC3(心筋ミオシン結合タンパク質C)遺伝子に発生する「A31P変異」を指します。

この変異により、心筋細胞が正常に機能しなくなり、心臓の壁が厚くなる原因となります。

◎原因遺伝子:CMAH遺伝子の変異(通称:C-31)

◎発症形式:常染色体性顕性(優性)遺伝

◎好発猫種:メインクーン、ラグドール(一部の系統で変異が報告)

C-31型は、メインクーンに特有のHCM遺伝子変異で、キャリア(ヘテロ接合体)でも発症する可能性があるため、繁殖における注意が特に重要です。

発症年齢は個体差がありますが、若齢〜中年期に心不全の症状が現れることがあります。

🧬 C-820型 HCM(MYBPC3遺伝子変異)

HCM C-820型も、C-31型と同じくMYBPC3遺伝子に発生する変異ですが、「R820W変異」という異なる場所の変異です。

この変異も心筋の機能不全を引き起こし、肥大型心筋症の原因となります。

◎原因遺伝子:MYBPC3遺伝子の変異(通称:C-820)

◎発症形式:常染色体性顕性(優性)遺伝

◎好発猫種:ラグドール、メインクーン(報告は少ないが関連性が示唆されている)

C-820型は、ラグドールにおいて報告されているHCMの遺伝子変異です。

こちらも顕性遺伝であるため、片方の親から変異を受け継いだキャリア猫も発症のリスクを有します。

心エコーなどの定期的な検査とともに、遺伝子検査によるキャリア確認が推奨されます。

📝 備考

◎HCMは症状が現れるまで気づかれにくい病気です。

◎繁殖猫の遺伝子検査を行うことで、発症リスクの高い個体の把握や計画的な繁殖管理が可能になります。

◎エスジーラボでは、C-31型(メインクーン)およびC-820型(ラグドール)のHCM遺伝子検査を提供しています。

特にメインクーンとラグドールは、それぞれ異なる変異(C-31型とC-820型)の両方、またはその両方が確認されるリスクがあります。

両方の検査を行うことで、愛猫の正確な遺伝的リスクを把握し、獣医師と連携して適切なモニタリングや予防的なケアを早期に開始することが可能になります。

これにより、愛猫のQOL(生活の質)を維持し、突然の発症リスクに備えることができます。

🦴 OCD(骨軟骨異形成)とは?

OCD(Osteochondrodysplasia)は、軟骨と骨の発育に異常が生じる遺伝性疾患で、TRPV4遺伝子の変異により関節や四肢の変形・痛み・運動障害などを引き起こすリスクが非常に高くなります。

猫では主に耳の形状異常や足の関節の変形として現れ、若齢時から症状が始まることもあります。

この疾患は「常染色体顕性(優性)遺伝」で伝わることが多く、両親のどちらかが変異遺伝子を持っていると子にも遺伝する可能性があります。

🐱 主な好発猫種

◎スコティッシュ・フォールド(Scottish Fold)

→ 「スコティッシュフォールドの折れ耳」という特徴自体が、このOCD遺伝子変異によって生じます。

したがって、折れ耳の猫はすべてOCDの遺伝的リスクを持っていることになります。

🔬 検査と繁殖管理の重要性

本疾患には明確な治療法がないため、発症前の遺伝子検査や適切な繁殖管理による発症リスクの低減が重要です。

エスジーラボでは、OCDに関する遺伝子検査を提供しており、繁殖前スクリーニングや飼い主様のリスク把握に役立てていただけます。

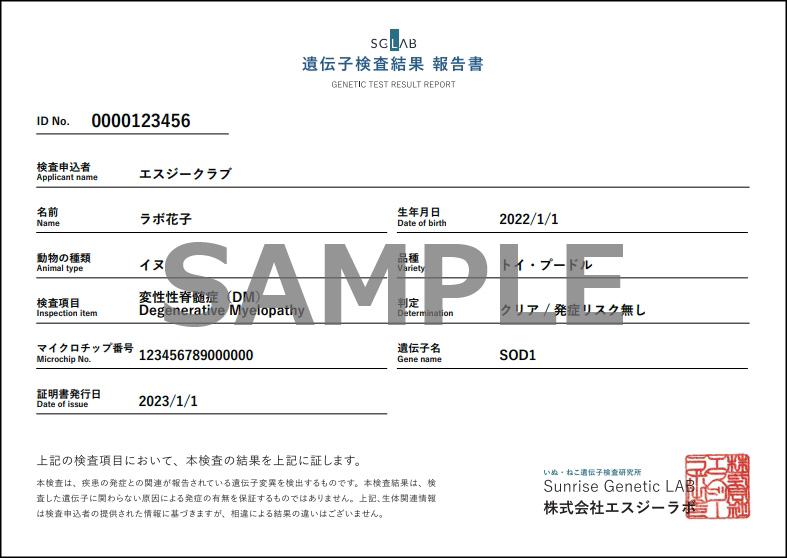

遺伝子病検査証明書の発行について

A5サイズの厚紙に印刷もしくは、PDFデータにてお渡し致します。